Our website is not supported on this browser

The browser you are using (Internet Explorer) cannot display our content.

Please come back on a more recent browser to have the best experience possible

Leitfaden

Die Welt, in der wir leben, ist zweifellos voller Risiken: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Naturkatastrophe in einer bestimmten Region? Wie wahrscheinlich ist ein Autounfall unter bestimmten Bedingungen? Wie wahrscheinlich ist ein Konstruktionsfehler? Obwohl wir täglich mit Gefahren konfrontiert sind, ermöglicht uns Risikomanagement, Maßnahmen zu ergreifen, um Katastrophen in den meisten Fällen zu vermeiden.

Während wir weiter über natürliche Risiken oder solche aus dem Alltag sprechen könnten, ist "Projektrisiko" eine ganz andere Art von Risiko, das hier behandelt wird. Wir erklären nicht nur, was Risikomanagement im Projektmanagement ist, sondern auch die wesentlichen Prozesse, Werkzeuge und Methoden zur Risikosteuerung.

Bitte beachten Sie, dass Chancenmanagement ebenso wichtig ist und Hand in Hand mit dem Risikomanagement geht. Aus diesem Grund sprechen wir oft von "R&O Management". Zur Vereinfachung sprechen wir jedoch zusammenfassend von "Risikomanagement".

Einfach ausgedrückt ist das Projektrisikomanagement der Satz von Prozessen, den ein Unternehmen implementiert, um seine Projekte vor potenziellen Bedrohungen zu schützen und Chancen zu nutzen.

Laut PMBOK® Guide ist Risikomanagement der "systematische Prozess zur Identifizierung, Analyse und Reaktion auf Projektrisiken".

Risikomanagement erlaubt uns:

In vielen Branchen ist Risikomanagement nicht nur wichtig geworden, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben. Es existieren mehrere Normen, wie z. B. die ISO 31000. Daher muss es in die Unternehmensstrategie integriert und Teil aller Projektaktivitäten werden.

Bei der Integration von R&O Management in Projektaktivitäten ist es wichtig, einen robusten Risikomanagementprozess zu haben – ein wesentliches Werkzeug, das Projektleiter von Anfang an nutzen sollten. So lassen sich Risiken frühzeitig identifizieren und charakterisieren, Kosten einplanen und fundierte Entscheidungen während des gesamten Projektverlaufs treffen.

„Projektrisikomanagement schafft die Grundlage für den Projekterfolg – deshalb sind Risikomanager unverzichtbare Mitglieder der Projektteams.“

Während das Projektrisikomanagement darauf abzielt, Projekte vor Bedrohungen zu schützen, ist Enterprise Risk Management (ERM) ein Satz von Prozessen, mit denen ein Unternehmen seine gesamte Organisation vor Bedrohungen schützt (oder Chancen nutzt). ERM bezieht sich auf das gesamte Portfolio von Initiativen und kann das Lieferantennetzwerk einbeziehen.

ERM umfasst die Identifikation von Unternehmensrisiken, die Entwicklung einer Gegenstrategie und deren Umsetzung in den verschiedenen Geschäftsbereichen. Solche Risiken sind häufig strategisch und können erhebliche finanzielle Auswirkungen haben.

Im Gegensatz zu Projektrisiken, die oft lokal behandelt werden können, erfordern Unternehmensrisiken die Zusammenarbeit mehrerer Abteilungen. Daher ist es sinnvoll, ein dediziertes Team für das Enterprise Risk Management zu haben, das mit den Abteilungen kommuniziert. Dieses Team arbeitet eng mit dem Programm- und/oder Portfoliomanagement sowie dem Kompetenzzentrum für Risikomanagement zusammen.

Obwohl eine ERM-Strategie strategischer und auf höherer Ebene ist, hilft ein solides Risikomanagement-Framework auch bei der effektiven Steuerung von Projektrisiken.

Nachdem wir die Prozesse des R&O Managements kennen, sollten wir definieren, wie individuelle Risiken oder Chancen für ein Projekt aussehen.

Ein Projektrisiko ist ein unsicheres Ereignis, das bei Eintreten mindestens eines der Projektziele (Zeit, Kosten, Qualität, Umfang, Leistung) negativ beeinflusst.

Beispiel: "Lieferant X kann die Machbarkeitsstudie zur Änderung Y nicht bis Ende nächsten Jahres durchführen." Ursache: Lieferant hat begrenzte Ressourcen. Folge: Verzögerung bei der Umsetzung der Änderung Y. Mögliche Strategie: Untervergabe oder alternative interne Ressourcen.

Risiken sollten durch 3 Merkmale beschrieben werden:

Jedes Risiko muss selbsterklärend (für den Leser verständlich) sein und kann durch seine Ursachen ergänzt werden.

Eine Chance hingegen ist ein unsicheres Ereignis, das bei Eintreten eine positive Auswirkung auf Projektziele hat.

Zum Beispiel, ein mögliches Chancenereignis wäre: "Aktivität Z entfällt." Ursache: Andere Studien sind ausreichend. Folge: Einsparung der Kosten von Z. Strategie: Z nicht durchführen.

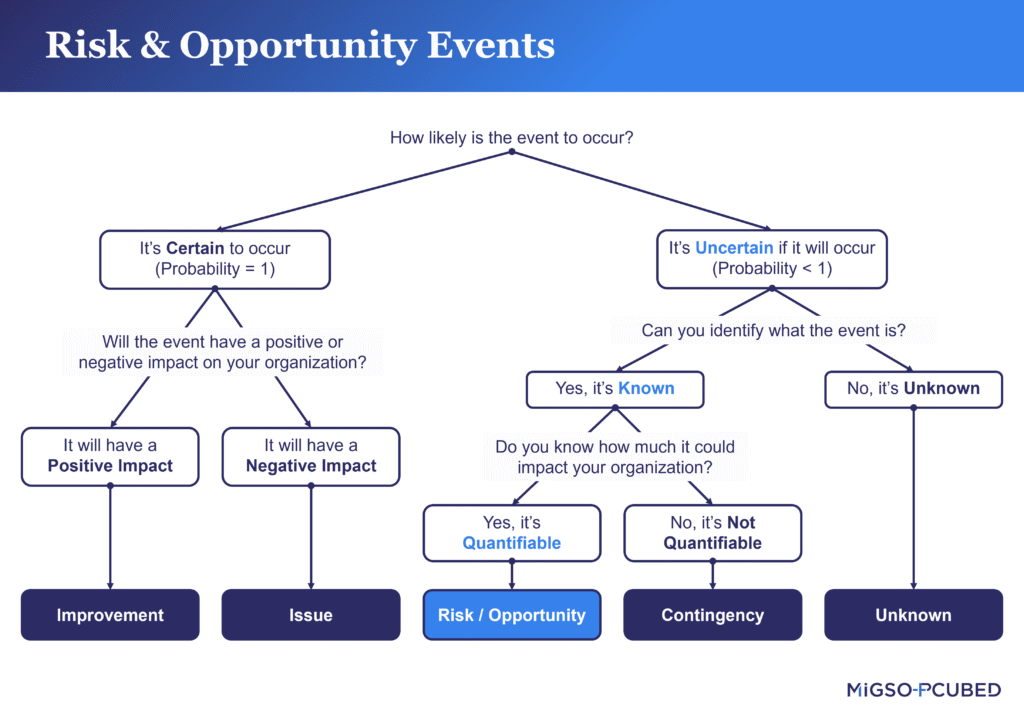

Viele verwechseln Unbekanntes, Rücklage, Risiko, Problem und Verbesserung. Das Verständnis dieser Begriffe und die korrekte Klassifizierung jedes Ereignisses sind jedoch wichtig, um ein konsistentes und effektives Risikomanagement im gesamten Team sicherzustellen.

Fragen zur Identifikation:

Obwohl „Unbekanntes“ außerhalb des Geltungsbereichs des Risikomanagements liegt, sollte es nicht unterschätzt werden. Unbekannte Faktoren können erhebliche Auswirkungen auf die Projektziele (Zeit, Kosten, Qualität) haben. Es klingt zunächst widersprüchlich, sich auf etwas vorzubereiten, das man nicht kennt. Wenn man jedoch genauer darüber nachdenkt, tun wir das in unserem Alltag ständig.

Zum Beispiel haben die meisten Menschen ein Sparkonto, um im Notfall auf Geld zugreifen zu können. Sie wissen nicht, was genau passieren wird – es ist völlig ungewiss – aber sie haben Geld „für alle Fälle“ zurückgelegt.

Nachdem wir verstanden haben, wie man Risiken (und Chancen) identifiziert, ist es sinnvoll, eine Methode zur weiteren Klassifizierung zu entwickeln. Denken Sie daran wie an ein Etikett, das jedem Risiko zugeordnet wird, um es filtern oder gruppieren zu können.

Die Art und Weise, wie Risiken gruppiert oder klassifiziert werden, hängt häufig von der Struktur der Organisation oder den Eigenheiten des Projekts ab.

In vielen Fällen werden Projektrisiken danach unterschieden, wie sie sich auf zentrale Projektziele auswirken: Zeit, Umfang, Kosten und Qualität. So kann man beispielsweise folgende Kategorien definieren: Zeitplanrisiko, finanzielles Risiko, Risiko der Umfangserweiterung (Scope Creep), Qualitätsrisiko usw.

In einem anderen Szenario – z. B. in einer Organisation mit komplexer Lieferkette – kann die Unterscheidung zwischen internen und externen Risiken wichtig sein, um potenzielle Probleme im Lieferantennetzwerk zu identifizieren.

In jedem Fall hilft die strukturierte Erfassung und Klassifizierung von Risiken dabei, gezieltere Strategien zur Risikominderung und -reaktion zu entwickeln.

Risikomanagement bedeutet Voraussicht. Ziel ist es, Unternehmen bei der Vorbereitung auf bekannte Ereignisse zu unterstützen, negative Auswirkungen zu minimieren oder zu vermeiden – und gleichzeitig Chancen zu nutzen, die Verbesserungen oder positive Ergebnisse ermöglichen.

Doch warum sollte man gerade jetzt beginnen? Oft wird die Bedeutung von Risikomanagement erst dann erkannt, wenn Probleme bereits aufgetreten sind. In solchen Situationen beginnen Unternehmen damit, Maßnahmen zur Vorbeugung und zum Schutz vor Ungewissheiten zu implementieren. Der Schlüssel liegt jedoch darin, bereits im Vorfeld aktiv zu werden, bevor etwas passiert – und langfristige Strukturen und Prozesse für den Umgang mit Unsicherheiten zu schaffen.

Der erste Schritt ist die Entwicklung einer unternehmensweiten Risikomanagementstrategie. Darin definieren Sie Ihre Prozesse und binden ein Expertenteam ein, das die Umsetzung vorantreibt.

Eine durchdachte Strategie hilft Ihnen dabei, vorausschauend zu planen, Chancen zu erkennen und gezielt auf Bedrohungen zu reagieren.

Die Etablierung einer robusten Risikomanagement-Strategie beginnt mit der Erstellung eines Projektmanagementplans. Anschließend können eine Risikomatrix und ein Risikoregister dabei helfen, Risiken und Chancen im Projekt besser zu verstehen und zu priorisieren. Erfahren Sie mehr über die 5 Schlüsselfaktoren zur Umsetzung eines effektiven Risikomanagements.

Der Risikomanagementprozess ist eine klar definierte Methode, um zu verstehen, welche Risiken und Chancen bestehen, wie sie ein Projekt oder eine Organisation beeinflussen können und wie darauf reagiert werden kann. Entdecken Sie den Prozess zur Identifikation, Bewertung und Behandlung von Projektrisiken.

Untersuchen Sie die Verantwortlichkeiten eines Risikomanagement-Teams, beginnend mit der Rolle des Risikomanagers. Sie erfahren, wie die Teammitglieder miteinander und mit dem Projektteam interagieren, um den Projekterfolg zu unterstützen.

Vielen Dank an die folgenden Mitwirkenden: Marie BELGODÈRE, Jérémie CLAUSTRE, Capucine COMTE, Alioune DIALLO, Emmanuel LATGÉ, Jessy MIGNOT, Ingrid NGOBAY, Pierre PÉTILLON, Louann SUGDEN, Chris WAMAL sowie die MIGSO-PCUBED Risk Management Community of Practice.

Auf der Suche nach

Unterstützung beim Risikomanagement?

Unsere Risikoexperten sind nur eine E-Mail entfernt.

Our website is not supported on this browser

The browser you are using (Internet Explorer) cannot display our content.

Please come back on a more recent browser to have the best experience possible