- MP

- Blog

- Risikomanagement

- Die Rolle des Risikomanagers und seines Teams

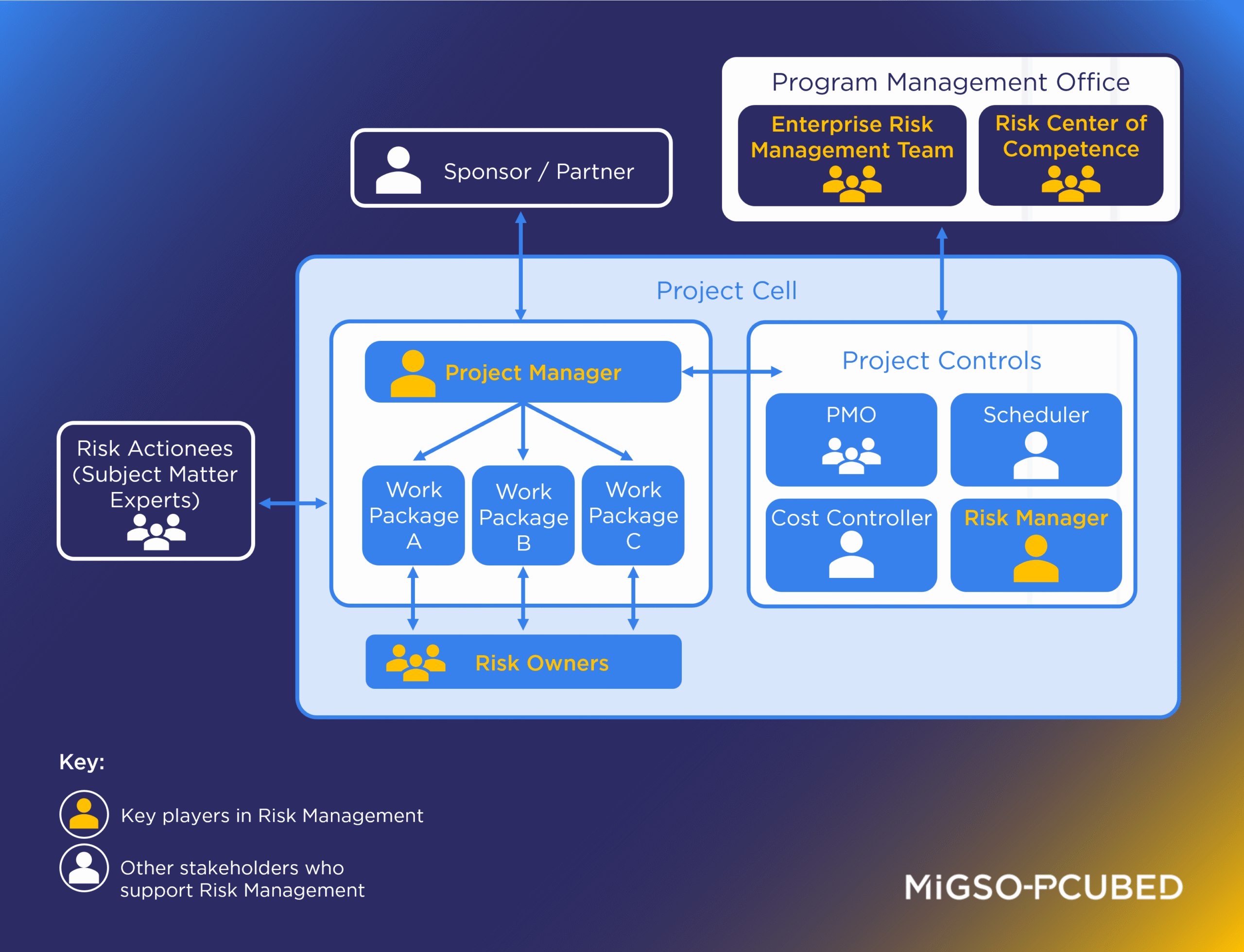

Jedes Projekt ist mit Risiken konfrontiert. Doch wer ist dafür verantwortlich, diese zu erkennen? Und wer muss Maßnahmen ergreifen, um ihnen vorzubeugen? Das Risikomanagement kann besonders bei großen Projekten oder komplexen Stakeholdernetzwerken herausfordernd sein. Deshalb ist ein dediziertes Team notwendig, das sich um Prozesse und Maßnahmen kümmert. In diesem Artikel beleuchten wir die Rollen und Zuständigkeiten eines starken Risikomanagement-Teams.

Eine dedizierte Person für das Risikomanagement zu haben, ist entscheidend, um zu verhindern, dass Risiken übersehen oder durch das Raster fallen. Für den Projektmanager ist dies eine große zusätzliche Aufgabe zu seinen bestehenden Verantwortlichkeiten – und es kann sehr kostspielig werden, wenn Risiken zu Problemen werden. Daher ist es wichtig, jemanden mit Fachwissen im Projekt-Risikomanagement zu haben, der sich darum kümmert. Bei größeren Projekten ist sogar ein Expertenteam notwendig. Selbst außerhalb des unmittelbaren Risikomanagement-Teams gibt es viele wichtige Stakeholder, die am Risiko- und Chancenmanagement beteiligt sind. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Rollen in Ihrem Risikomanagement-Team.

Der Risikomanager

Der Risikomanager bietet einen Überblick über die Risiken (und Chancen) des Projekts sowie über deren Maßnahmenpläne zur Minderung bzw. Nutzung und unterstützt damit die Entscheidungsfindung des Managements. Er ist die zentrale Figur für die risikobezogenen Aktivitäten im Projekt.

Der Risikomanager stellt die Einhaltung des gesamten Prozesses sicher, wie er im Risk & Opportunities Management Plan (ROMP) definiert ist. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Risiken und Chancen zu identifizieren und zu aktualisieren.

Weitere Aufgaben des Risikomanagers können Folgendes umfassen:

- Definition und Aktualisierung des ROMP

- Definition der Projektkosten durch Bewertung von Risiken, Chancen und Maßnahmen

- Unterstützung bei der Identifizierung von Risiken und Chancen sowie deren Behandlungsplänen

- Unterstützung der Risikoverantwortlichen bei der Charakterisierung der Risiken und der zugehörigen Kosten

- Reporting: Erstellung von Kennzahlen, Aktualisierung und Kommunikation an Projektbeteiligte

- Koordination der verschiedenen Projektbeteiligten und Sicherstellung der übergeordneten Sicht auf Risiken und Chancen (R&O) im Projekt

- Bereitstellung wichtiger Informationen an zentrale Stakeholder (einschließlich Direktoren sowie Risiko- und Prüfungsausschuss, falls zutreffend) hinsichtlich des gesamten Risikoumfangs der Organisation (projektbezogen und operativ)

Der Risikoverantwortliche

Der Risikoverantwortliche ist für ein einzelnes Risiko zuständig. Er arbeitet eng mit dem Risikomanager zusammen, da er über das technische Fachwissen zu Risiken und Chancen verfügt. Oft ist er an der Identifizierung von Risiken beteiligt und kann diese entsprechend charakterisieren, indem er Ursachen und Auswirkungen eines Risikos definiert. Anschließend stellt er sicher, dass alle Informationen zu dem jeweiligen Risiko aktuell sind.

Er definiert zudem die Strategie, die Maßnahmenpläne zur Behandlung des Risikos sowie die Zuständigkeit für deren Umsetzung – also wer zum sogenannten „Actionee“ wird. Dies erfolgt natürlich in Abstimmung mit dem Risikomanager.

Risikoverantwortliche sind dafür verantwortlich, die in den Maßnahmenplänen definierten Fristen zur Risikominderung oder Chancenrealisierung einzuhalten. Sie sind jedoch nicht zwangsläufig auch die Umsetzer (Actionees), also diejenigen, die die Maßnahmen laut Risikomanagementplan tatsächlich durchführen.

Der Projektmanager

Der Projektmanager arbeitet in enger Zusammenarbeit mit dem Risikomanager. Er legt Erwartungen fest und validiert Vorschläge des Risikomanagers hinsichtlich des Prozesses und des Status seines Projekts. Er muss eine umfassende Sicht auf die Risiken und Chancen seines Projekts haben. Außerdem positioniert er sich zu den kritischen Reaktionsstrategien, die von den Risikoverantwortlichen vorgeschlagen werden – etwa, ob ein Plan zur Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit oder der Auswirkung akzeptiert wird.

Bei Projekten, die Teil eines größeren Programms oder Portfolios sind, stellt der Projektmanager sicher, dass kritische Risiken auf die entsprechende Ebene eskaliert werden. Abhängig vom Projekt und dessen Umfang kann der Projektmanager vollständig oder teilweise für die Validierung der potenziellen Kosten identifizierter Risiken verantwortlich sein.

Das Risikokompetenzzentrum

Das Risikokompetenzzentrum trägt zum Erfolg der Risikomanagementstrategie des Unternehmens bei, indem es Methoden und Verfahren definiert oder verbessert sowie die notwendigen Ressourcen und Kompetenzen bereitstellt. Dieses Team fungiert als Trainer, Berater und Ressourcengeber für das Projekt. Es ist die zentrale Anlaufstelle für Dokumentation, Leitlinien, Audits und Empfehlungen innerhalb des Unternehmens. Bei methodischen Fragestellungen kann sich der Risikomanager an das Kompetenzzentrum wenden.

Das Enterprise Risk Management Team

Große Unternehmen verfügen in der Regel über ein zentrales Enterprise Risk Management Team, das Risiken auf Unternehmensebene steuert. Ähnlich wie der Risikomanager verschafft sich dieses Team einen Überblick über die Risiken und Chancen des Unternehmens und stellt die Einhaltung des übergreifenden Risikomanagementprozesses sicher. Damit dies effektiv und konsistent gelingt, müssen projektspezifische Risiken auf Portfolioebene weitergegeben werden.

Wer unterstützt noch den Risikomanager?

Das Projektteam besteht in der Regel aus einem Projektsteuerungsmanager und/oder PMO, Terminplaner, Kostenkontrolleur sowie dem Risikomanager selbst. Während der Pflege des Risikoregisters trifft sich der Risikomanager regelmäßig mit dem Projektteam, um mögliche Auswirkungen auf den Projektzeitplan und das Budget zu besprechen.

- PMO: Überwacht verschiedene Aspekte des Projekts, erkennt potenzielle Risiken frühzeitig und stimmt sich mit dem Risikomanager und dessen Team ab.

- Terminplaner: Verwaltet die Projektplanung, identifiziert Risiken mittels V-Zyklus-Methodik und adressiert Themen wie kritischer Pfad, Puffer, Termininkonsistenzen und Ressourcenengpässe.

- Kostenkontrolleur: Steuert die Projektkosten, überprüft die Finanzplanung, einschließlich Risikoreserven und Kosten von Risikominderungsmaßnahmen.

Je nach Organisation identifiziert der Projekt-Sponsor (mit Unterstützung des Projektmanagers) kritische Warnsignale im Projekt – beginnend mit der Erstellung des Projektauftrags – und teilt diese dem Risikomanager mit. Anhand dieser Informationen kann der Sponsor ein globales Risikobudget festlegen und dessen Einsatz im Bedarfsfall validieren.

Abschließend ist Risikomanagement für jede Organisation unerlässlich, unabhängig von deren Größe. Ob durch einen einzelnen Risikoexperten oder ein großes Team von Risikomanagern – ihre Rolle ermöglicht es einer Organisation, Probleme bereits im Vorfeld zu verhindern, die Auswirkungen unvermeidbarer Risiken zu minimieren und potenzielle Chancen zu nutzen.

Vielen Dank an die folgenden Mitwirkenden: Marie BELGODÈRE, Jérémie CLAUSTRE, Capucine COMTE, Alioune DIALLO, Emmanuel LATGÉ, Jessy MIGNOT, Ingrid NGOBAY, Pierre PÉTILLON, Louann SUGDEN, Chris WAMAL sowie die MIGSO-PCUBED Risk Management Community of Practice.