- MP

- Blog

- Risikomanagement

- Die 5 Schlüsselelemente des Risikomanagements

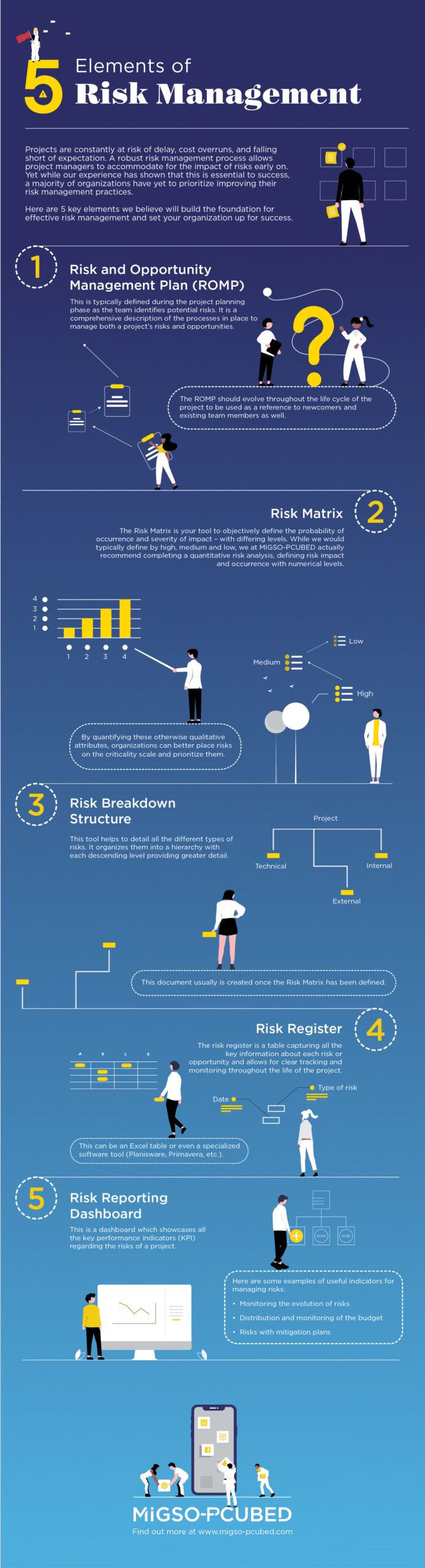

Für die erfolgreiche Implementierung eines Projekt-Risikomanagements in Ihrer Organisation sind mehrere zentrale Elemente erforderlich. Gemeinsam bilden sie das Fundament für ein wirksames Risikomanagement und schaffen die Voraussetzungen für den Projekterfolg. In diesem Artikel führen wir Sie durch die praxisnahen Aspekte der Integration von Risikomanagement in Ihre Organisation – beginnend mit den 5 wesentlichen Bestandteilen.

1. Risk and Opportunity Management Plan

Eine Risikomanagementstrategie sollte bereits in der Planungsphase des Projekts – im Rahmen der Erstellung des Project Management Plans – definiert werden. Bereits beim Projektstart kann das Projektteam, abhängig von der vorhandenen Risikokultur, eine Vielzahl potenzieller Risiken identifizieren. Der Project Management Plan besteht aus mehreren Komponenten, darunter auch der Risk Management Plan.

Ein Risk and Opportunity Management Plan (ROMP) ist eine umfassende Beschreibung der Prozesse, die zur Steuerung von Risiken und Chancen (R&O) im Projekt angewendet werden. Er beinhaltet die Rollen der Projektbeteiligten, Steuerungs- und Entscheidungsinstanzen, die verwendeten Werkzeuge, die geplante Berichterstattung und vieles mehr.

Der ROMP sollte im Verlauf des gesamten Projektlebenszyklus kontinuierlich weiterentwickelt werden, da er als zentrale Referenz dient. Sowohl neue Teammitglieder als auch bestehende Projektbeteiligte können sich daran orientieren, um das operative Modell zu verstehen und offene Fragen zu klären.

Damit der ROMP relevant ist, muss das Projekt zunächst über folgende Grundlagen verfügen:

- Klar definierte Projektziele

- Einen abgestimmten Projektzeitplan

- Eine erste Kostenschätzung für den Projektabschluss

Diese Elemente ermöglichen anschließend die Definition von Risikolevels auf Basis klarer Kriterien. Idealerweise beginnt man mit der Definition einer Risikomatrix (bzw. Risikobewertungsmatrix). Dieses Instrument – weiter unten im Detail erklärt – ermöglicht eine objektive und konsistente Bewertung von Risiken und Chancen. Die Bewertungskriterien orientieren sich dabei an den Projektzielen, in der Regel Kosten, Zeit und Qualität.

2. Risikomatrix

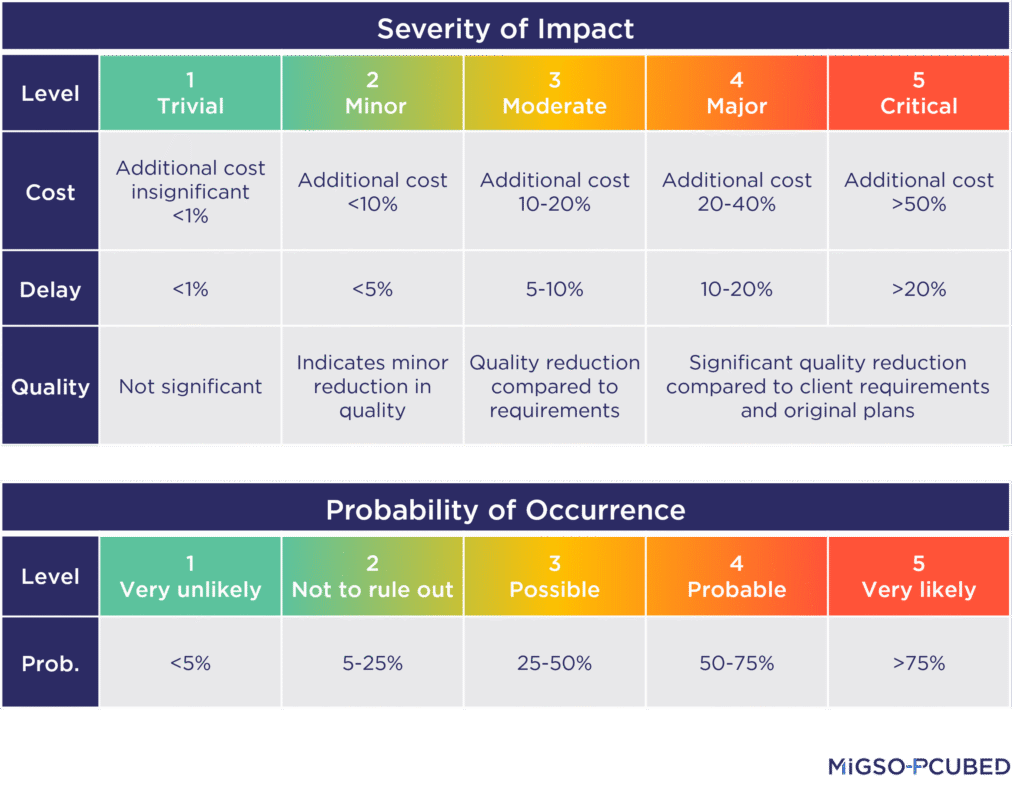

Die Risikomatrix muss jedes Kriterium – Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungsstärke – objektiv und mit klar abgegrenzten Stufen definieren. Während Auswirkungen klassischerweise mit „hoch“, „mittel“ und „niedrig“ bewertet werden, empfiehlt MIGSO-PCUBED eine quantitative Risikobewertung, bei der Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung numerisch skaliert werden.

Durch die Quantifizierung dieser sonst qualitativen Merkmale können Risiken und Chancen besser auf einer Kritikalitätsskala eingeordnet und priorisiert werden. Gleichzeitig ermöglicht dies eine flexiblere und präzisere Darstellung im Risk Reporting Dashboard.

Zur Bewertung der Kostenauswirkungen ist es beispielsweise üblich, den Prozentsatz der Gesamtkosten bei Projektabschluss heranzuziehen. In diesem Fall definiert die Organisation die Schwere der Auswirkungen danach, wie viel zusätzliche Kosten das Risiko im Verhältnis zu den Abschlusskosten verursachen würde.

Um die Auswirkung eines Risikos auf den Zeitplan zu beurteilen, bietet es sich dagegen an, die Fähigkeit zur Einhaltung von Meilensteinen als Maßstab zu verwenden.

Bezüglich der Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken können übliche Prozentwerte wie 5 %, 25 %, 50 % oder 75 % verwendet werden. Es kann jedoch hilfreich sein, diese Werte sprachlich zu ergänzen, da reine Zahlen für viele Projektbeteiligte zu abstrakt sind. Zum Beispiel:

- 5 % = sehr unwahrscheinlich

- 25 % = nicht auszuschließen

- 75 % = ziemlich wahrscheinlich

Alternativ können auch Wahrscheinlichkeitsverhältnisse wie „1 zu 2“ verwendet werden.

Hinweis: Vorsicht! Je nach Unternehmen kann die Bedeutung der Skalenwerte unterschiedlich sein:

„1“ kann entweder die geringste Auswirkung und Wahrscheinlichkeit bedeuten – also sehr niedrig – oder die höchste Priorität – also besonders kritisch.

Daher ist es wichtig, immer auf den ROMP (Risk and Opportunity Management Plan) sowie die definierte Risikomatrix Bezug zu nehmen, um die korrekte Interpretation sicherzustellen.

Eine Risikomatrix kann in verschiedenen Konfigurationen vorliegen:

- 4 x 4: 4 Stufen für Auswirkungen, 4 Stufen für Wahrscheinlichkeit – ideal, da es keine „neutrale Mitte“ gibt.

- 4 x 5: 4 Stufen für Auswirkungen, 5 Stufen für Wahrscheinlichkeit – nützlich, um differenziertere Wahrscheinlichkeiten (z. B. in „1 zu X“-Form) abzubilden.

- 5 x 5: 5 Stufen für Auswirkungen, 5 Stufen für Wahrscheinlichkeit – häufig verwendet für eine feingliedrige Bewertung.

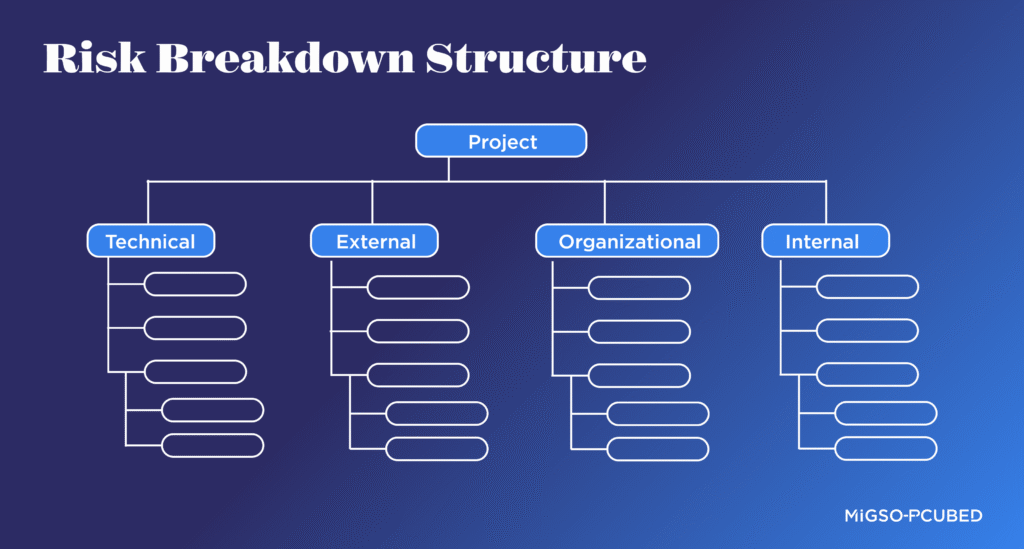

3. Risk Breakdown Structure

Sobald die Risikomatrix definiert wurde, lohnt es sich, über die Charakteristika von Risiken und Chancen nachzudenken: Welche Arten von Risiken werden im Projekt auftreten?

Hierfür wird die Risk Breakdown Structure (RBS) verwendet. Dabei handelt es sich um ein Dokument, das alle potenziellen Risiko- und Chancentypen auflistet. Diese werden in einer hierarchischen Struktur organisiert, wobei jede nachfolgende Ebene eine größere Detailtiefe bietet.

Dieses Dokument ist aus zwei Gründen besonders hilfreich:

- Erstens zur Unterstützung der Risikoidentifikation: Die RBS bietet einen klaren Rahmen, dem gefolgt werden kann, und hilft dabei, wesentlichen Risiken nicht zu übersehen.

- Zweitens für die Analyse und Berichterstattung: Die RBS ermöglicht eine strukturierte Kategorisierung der identifizierten Risiken. Dies erleichtert die Analyse und hilft dabei, Ursachen und Zusammenhänge der Risiken besser zu erkennen.

4. Risikoregister

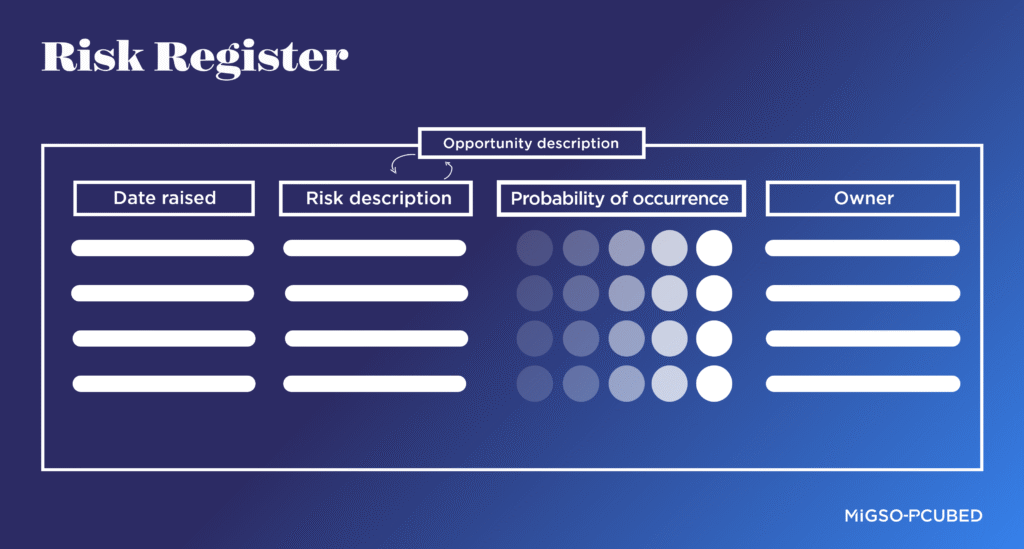

Sobald die Risikomatrix definiert und die RBS validiert wurde, muss das Risk and Opportunity Register (Risiko- und Chancenregister) eingerichtet werden.

Das Risikoregister ist eine Tabelle, in der alle wesentlichen Informationen zu jedem identifizierten Risiko oder jeder Chance erfasst werden. Dabei kann es sich um eine Excel-Tabelle handeln oder um ein spezialisiertes Softwaretool wie z. B. Planisware, Primavera usw.

5. Risk Reporting Dashboard

Um Projektrisiken effektiv zu steuern, ist ein Dashboard mit relevanten Kennzahlen von zentraler Bedeutung. Nachfolgend einige Beispiele für nützliche Indikatoren im Risikomanagement:

- Heatmap (Risikomatrix): Visualisierung der Verteilung von Risiken in Bezug auf deren Kritikalität

- Verteilung von Risiken nach Kritikalität (hoch/mittel/gering): Einfache und wirkungsvolle Kennzahlen ermöglichen einen globalen Überblick über das Projekt

- Risiken pro Business Case oder Arbeitspaket: Liefert Einblicke in die Risikoverteilung im Projekt und stellt sicher, dass der Risikoprozess für alle Arbeitspakete berücksichtigt wurde

- Überwachung der Risikoevolution: stabil, verbessert, verschlechtert, gelöst, neu – erlaubt die kontinuierliche Nachverfolgung des Risikomanagementprozesses

- Verteilung und Überwachung des Budgets: Ermöglicht einen Gesamtüberblick über das Projektbudget und hilft, die Arbeitspakete oder Bereiche mit den höchsten finanziellen Risiken zu identifizieren

- Risiken mit Maßnahmenplänen: Überblick über Risiken, für die konkrete Minderungsmaßnahmen geplant sind

- Überfällige Maßnahmen zur Risikominderung: Zeigt an, wo geplante Maßnahmen nicht fristgerecht umgesetzt wurden

- Verzögerte Risiken in Überprüfung: Risiken, deren Bewertung oder Überarbeitung nicht im vorgesehenen Zeitrahmen erfolgt ist

Zusammenfassung

Vielen Dank an die folgenden Mitwirkenden: Marie BELGODÈRE, Jérémie CLAUSTRE, Capucine COMTE, Alioune DIALLO, Emmanuel LATGÉ, Jessy MIGNOT, Ingrid NGOBAY, Pierre PÉTILLON, Louann SUGDEN, Chris WAMAL sowie die MIGSO-PCUBED Risk Management Community of Practice.